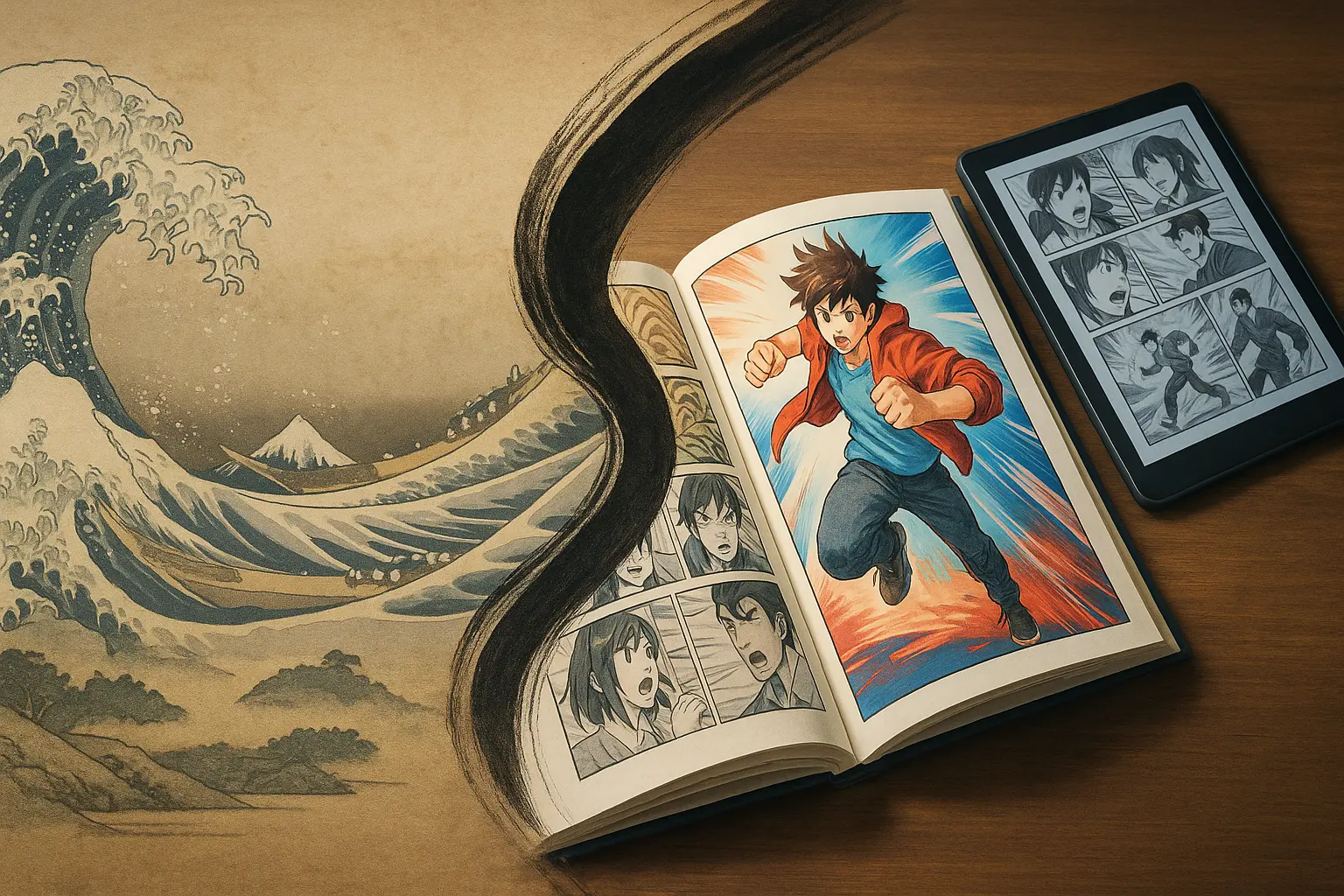

L’essentiel à retenir : Derrière ses racines anciennes (emaki du XIIe siècle) et sa révolution par Osamu Tezuka dans les années 1950, le manga incarne une fusion d’art traditionnel japonais et d’innovations narratives. Son succès mondial, notamment en France (2e marché global), en fait bien plus qu’un divertissement : une fenêtre sur la culture nippone, entre tradition et modernité.

Saviez-vous que le manga, bien qu’emblématique de la culture japonaise moderne, cache une origine millénaire ? (…) Loin d’être né avec Astro Boy, cet art puise ses racines dans des œuvres médiévales comme les Chōjū-jinbutsu-giga du XIIe siècle, où des animaux anthropomorphes moquaient les travers humains. (…) Le mot lui-même, manga (« dessin dérisoire »), révèle une histoire riche : du trait humoristique des moines à la révolution narrative d’Osamu Tezuka, ce média a métamorphosé un jeu de lignes simples en un langage visuel universel – capable de captiver des millions de lecteurs, de Tokyo à Paris, en passant par Paris.

- Plongee dans l’histoire : qu’est-ce que le manga, au juste ?

- Aux racines de l’art narratif japonais : bien avant le papier imprimé

- L’émergence du manga moderne : Hokusai, l’influence occidentale et les premiers pionniers

- L’après-guerre et le « dieu du manga » : la révolution Osamu Tezuka

- Les codes graphiques et narratifs : ce qui rend le manga unique

- Shonen, shojo, seinen… à chaque lecteur son manga

- Manga Origine : Quand La Recherche Cache Une Autre Question

- Un art qui a conquis le monde et nos bibliothèques

Plongée dans l’histoire : qu’est-ce que le manga, au juste ?

Quand j’étais ado, le manga représentait pour moi des heures de rêverie à suivre les aventures de personnages aux pouvoirs incroyables. Mais saviez-vous que ce mot cache une histoire bien plus ancienne que les mangas que l’on connaît ?

Le terme manga (漫画) se décompose en deux kanji : 漫 (man), évoquant l’improvisation ou le mouvement libre, et 画 (ga), qui signifie « image » ou « dessin ». Littéralement, cela donnerait « dessin fantaisiste » ou « esquisse rapide ». Une définition bien éloignée de la profondeur narrative actuelle.

Le mot apparaît pour la première fois en 1814 dans les Hokusai Manga, des recueils d’œuvres de l’artiste Hokusai. Ces volumes, loin des récits linéaires d’aujourd’hui, rassemblaient des croquis spontanés, reflétant l’esprit « dérisoire » du terme à l’époque. Ce n’est qu’au XXᵉ siècle que Rakuten Kitazawa, père du manga moderne, redéfinit le mot pour désigner les bandes dessinées telles que nous les connaissons.

Le mot a même évolué en trois écritures : 漫画 (Kanji) pour le sens général, まんが (Hiragana) dans les œuvres jeunesse post-1945, et マンガ (Katakana) pour s’adresser à un public large depuis les années 60. Une diversité graphique qui rappelle l’adaptabilité de ce média, comme le souligne une étude de la revue EBISU.

Aujourd’hui, le manga transcende sa définition initiale de « dessin libre » pour devenir un pilier de la culture japonaise et mondiale. Mais c’est une autre histoire…

Aux racines de l’art narratif japonais : bien avant le papier imprimé

Pour comprendre les origines du manga, il faut remonter à l’époque de Heian. Les emaki-mono, ces rouleaux horizontaux alternant texte calligraphié et illustrations, formaient un précurseur étonnamment proche de la bande dessinée moderne. Le Genji Monogatari Emaki, daté du XIIe siècle, en est un exemple clé : il mêlait récit poétique et dessins stylisés dans un format préfigurant le manga.

Leur lecture obéissait à un rituel millénaire : dérouler lentement le rouleau de droite à gauche, révélant l’histoire par fragments successifs. Le lecteur, assis sur un tapis, ne voyait jamais l’ensemble de l’œuvre à la fois, plongeant dans l’histoire comme un spectateur progressant pas à pas dans un paysage narratif.

L’exemple le plus frappant reste les Chōjū-jinbutsu-giga, quatre rouleaux du XIIe siècle. Ces œuvres, conservées au Musée National de Kyoto, dépeignent des animaux anthropomorphes dans des scènes burlesques : lapins dans des cérémonies, grenouilles en procession funèbre, ou encore des singes se querellant avec une maladresse comique. Comme le rappellent des analyses historiques, des détails techniques persistent encore aujourd’hui, comme les lignes de mouvement entourant les personnages – précurseurs des « speed lines » modernes.

Le mystère de leur création ajoute à leur attrait. On attribue souvent ces rouleaux à Toba Sōjō, moine bouddhiste et caricaturiste. Bien que sa paternité soit incertaine, son influence imprègne cette tradition : ces dessins monochromes, sans texte, prouvent que l’art de narrer par l’image existait bien avant l’ère imprimée.

Derrière leur simplicité visuelle, ces œuvres révèlent un héritage décisif. Les emaki-mono ont façonné la relation des Japonais à la narration graphique. La fluidité entre texte et image, le rythme séquentiel, l’humour visuel – autant de codes encore présents dans les mangas. Ces racines anciennes expliquent pourquoi cette culture graphique s’est si naturellement ancrée dans la société japonaise, avant de conquérir le monde.

L’émergence du manga moderne : Hokusai, l’influence occidentale et les premiers pionniers

Saviez-vous que le terme « manga » existait bien avant les bandes dessinées actuelles ? Il remonte à 1814 avec les carnets de croquis de Katsushika Hokusai. Ce maître de l’ukiyo-e a popularisé le mot « manga » via sa série « Hokusai Manga », des esquisses rapides de la vie quotidienne, de créatures fantastiques ou de paysages, conçues comme des outils artistiques. Selon une analyse, ces carnets servaient de répertoire iconographique pour les apprentis, semant les graines du style graphique japonais.

Les volumes de Hokusai, publiés de 1814 à 1878, ont marqué leur époque. Avec des scènes légendaires et des personnages exagérés, ces croquis, teintés d’humour, ont influencé des générations. Bien que non narratifs, ils ont posé un style visuel reconnaissable, mêlant lignes épurées et expressivité émotionnelle — un héritage discret mais crucial.

À la fin du XIXe siècle, l’influence occidentale redéfinit le média. Le Britannique Charles Wirgman lance en 1862 The Japan Punch, un magazine satirique utilisant des bulles de dialogue. Une révolution : les Japonais découvrent une nouvelle façon de structurer l’image-texte.

Le Français Georges Bigot poursuit avec Tobae, expérimentant des séquences en panneaux. Bien que peu diffusé, son format inspire les artistes locaux. Ses caricatures critiques ouvrent la voie à un manga engagé.

Rakuten Kitazawa, père du manga contemporain, franchit le pas en 1902 avec Jiji Manga. Inspiré des comics américains, il crée les premières histoires courtes pour enfants, mêlant humour et critique sociale. Ses personnages, comme Tagosaku to Mokubē, deviennent cultes. Pionnier trilingue, reconnu internationalement, il reçoit la Légion d’honneur en 1929.

Hokusai, Wirgman, Bigot et Rakuten ont façonné un art en constante évolution. Du croquis spontané à la narration séquentielle, le manga incarne une tradition dynamique. Son histoire, ancrée dans des racines profondes, mélange héritage ancestral et audace innovante.

L’après-guerre et le « dieu du manga » : la révolution Osamu Tezuka

Le Japon sort des décombres de la Seconde Guerre mondiale. Dans ce contexte de reconstruction, l’évasion culturelle devient essentielle. C’est ici que le manga moderne émerge grâce à Osamu Tezuka, surnommé le « dieu du manga ».

En 1947, à 19 ans, Tezuka publie « Shin Takarajima », un récit d’aventures vendu à plus de 400 000 exemplaires. Ce succès marque un tournant : le manga devient un média narratif captivant, bien plus qu’une simple suite d’images.

Avec Osamu Tezuka, le manga n’est plus seulement une suite d’images, il devient un véritable langage cinématographique sur papier, capable de transmettre une profondeur d’émotions inédite.

La révolution de Tezuka s’ancre dans ses influences occidentales. Enfant, il s’imprègne des films de Disney projetés grâce au projecteur de son père. Gros plans, angles dynamiques, décompositions de mouvements – il transpose le cinéma muet en planches de manga. L’émotion naît du détail : une larme, un regard furtif.

Ses personnages aux grands yeux expressifs, inspirés de Bambi, rompent les codes graphiques de l’époque. Cette audace marque des générations d’auteurs, comme Fujiko Fujio (Doraemon) ou Naoki Urasawa. L’icône Astro Boy (1952) incarne cette fusion entre design juvénile et profondeur psychologique.

Derrière la légende, une trajectoire marquée par la persévérance. Entre 1968 et 1973, Tezuka traverse une crise financière après la faillite de ses studios. Pour survivre, il multiplie les publications à un rythme effréné. Si les chiffres exacts de ses planches restent flous, son dévouement forge son mythe.

En redéfinissant les codes du manga, Tezuka crée un langage visuel universel. Ses techniques, comme les ellipses narratives, inspirent l’industrie mondiale, de l’animation japonaise aux comics américains. Sans lui, le manga moderne n’existerait pas. Son héritage imprègne encore chaque case dessinée aujourd’hui.

Les codes graphiques et narratifs : ce qui rend le manga unique

Le sens de lecture : une tradition inversée

Le manga se lit de droite à gauche, héritage de l’écriture japonaise classique. Ce détail structure la narration : l’émotion s’y construit à l’envers, comme un voyage où chaque page se dévoile à l’envers. Un détail qui change tout !

Le noir et blanc : une économie devenue esthétique

Après la Seconde Guerre mondiale, le noir et blanc s’impose pour des raisons économiques. Ce n’était pas un choix artistique, mais une contrainte : imprimer en couleur coûtait trop cher pour des publications hebdomadaires. Aujourd’hui, ce contraste structure l’identité visuelle du manga, créant des jeux d’ombre et de lumière qui donnent vie aux dessins.

Les trames : des textures en noir et blanc

Pour ajouter de la profondeur sans couleur, les mangakas utilisent des trames – des feuilles adhésives avec motifs en points ou lignes. Elles évoquent pluie, neige ou angoisse, comme le sel dans une recette : discret, mais essentiel. Héritées de pionniers comme Osamu Tezuka, elles enrichissent les ambiances sans saturer le papier.

Le découpage : un cinéma en planches

Le manga s’inspire du cinéma. Des cases allongées pour l’action, des formes brisées pour la tension : Osamu Tezuka, inspiré par Disney, a introduit les gros plans et zooms, transformant chaque page en scène dynamique. Cette dramatisation visuelle est même exploitée dans les légendes urbaines japonaises effrayantes, où visuel et sonorités renforcent l’effroi.

Les onomatopées : des sons qui dessinent l’émotion

Les onomatopées deviennent des éléments graphiques : un « guzu guzu » pour une chute, un « pika pika » pour un regard malicieux… Ces mots stylisés, intégrés au dessin, rythment l’immersion. Ils parlent à l’œil autant qu’à l’oreille, capturant l’essence des récits japonais, où le son devient image.

Shonen, shojo, seinen… à chaque lecteur son manga

Contrairement à la bande dessinée occidentale classée par genres, le manga se structure autour de catégories démographiques. Ces segments répondent aux attentes précises de chaque public, influençant le ton, le style graphique et les thèmes explorés. Cette segmentation, ancrée depuis les années 1950-60, permet au manga de s’adapter à des générations de lecteurs exigeants tout en restant accessible.

| Catégorie (Nom japonais) | Public cible | Thèmes et genres courants | Exemples d’œuvres emblématiques |

|---|---|---|---|

| Kodomo | Jeunes enfants (-10 ans) | Histoires simples, morales, humour | Doraemon, Pokémon |

| Shōnen | Adolescents garçons (10-18 ans) | Action, aventure, amitié, dépassement de soi | Dragon Ball, One Piece, Naruto |

| Shōjo | Adolescentes filles (10-18 ans) | Romance, relations humaines, drame, tranche de vie | Sailor Moon, Fruits Basket |

| Seinen | Jeunes hommes adultes (18+) | Univers matures, psychologiques, violents, science-fiction | Akira, Berserk, Monster, Land of the Lustrum |

| Joséi | Jeunes femmes adultes (18+) | Relations réalistes, vie professionnelle et sentimentale | Nana, Princess Jellyfish |

Les segmentations comme le Seijin (pour les hommes plus âgés) ou le Kodomo (enfants) montrent cette précision. Le Shōnen évolue avec les époques : de l’idéalisme des années 1940 aux récits sombres des décennies suivantes, il s’adapte aux préoccupations sociales. Des œuvres comme 20th Century Boys ou Kingdom explorent des sujets variés, de la conspiration politique aux récits historiques épiques. Le Joséi, quant à lui, aborde des thèmes matures avec subtilité. Nana, par exemple, traite de l’amitié et des rêves inachevés à Tokyo, tandis que Princess Jellyfish allie comédie et réflexion sur les pressions sociales liées à l’apparence féminine.

Le Seinen se démarque par sa liberté éditoriale. Des séries comme Miss Kobayashi’s Dragon Maid mêlent fantastique et vie quotidienne absurde, tandis que Rosen Garten Saga fusionne mythes et érotisme. Même dans les niches, le manga sait captiver : Delicious in Dungeon transforme la survie en aventure culinaire burlesque. Cette diversité explique en partie l’engouement du manga à travers le monde.

Pour explorer ces univers, vous pouvez découvrir des titres par genre. Bien que les frontières entre catégories s’estompent via le numérique, la segmentation démographique reste un pilier du marché, prouvant la force d’un média en constante évolution. Les plateformes en ligne permettent désormais à tout public de découvrir des œuvres au-delà de leur tranche d’âge ou de genre, redéfinissant les codes d’un art toujours aussi populaire.

Manga Origine : Quand La Recherche Cache Une Autre Question

Vous avez déjà tapé « manga origine Solo Leveling » sans trop savoir si c’était le bon terme ? Moi aussi. On cherche souvent à identifier l’origine d’une œuvre, mais derrière ce réflexe, une confusion persiste. Le mot « manga » sert souvent de fourre-tout pour désigner toutes les bandes dessinées asiatiques, alors qu’il existe des différences cruciales à connaître pour éviter de confondre.

Le manga, c’est le terme japonais. Lecture de droite à gauche, style souvent en noir et blanc avec des couleurs réservées aux couvertures. Les thèmes ? De l’heroic fantasy à la vie quotidienne, le tout dans des formats variés. Un exemple emblématique ? Akira de Katsuhiro Otomo, dont le style graphique a marqué les esprits bien avant les adaptations en anime.

- Manga (漫画) : Origine japonaise. Lecture droite à gauche, majoritairement en noir et blanc. Diversité thématique inégalée.

- Manhwa (만화) : Origine coréenne. Lecture gauche à droite, souvent en couleur. Exemples : Solo Leveling, The Boxer. Le webtoon, format scroll vertical, révolutionne sa diffusion.

- Manhua (漫画) : Origine chinoise. Sens de lecture variable. Style coloré, proche de l’esthétique aquarelle. Moins répandu en Occident, mais des œuvres comme The Legendary Moonlight Sculptor attirent.

Le piège ? Ces termes ne sont pas interchangeables. Le manhwa Solo Leveling, par exemple, est coréen, mais les recherches le classent souvent sous « manga ». Pourquoi ? Parce que les frontières culturelles se brouillent. Le manhwa moderne, avec ses couleurs et son dynamisme, séduit même ceux qui n’y connaissent rien. Et le manhua, lui, reste plus confidentiel en France, malgré ses graphismes réalistes.

Comment s’y retrouver ? Regardez le sens de lecture. Un manhwa se lit comme un livre occidental, le manga à l’envers. Les couleurs trahissent aussi l’origine : le manhwa et le manhua en sont friands, contrairement au manga traditionnel. Enfin, les plateformes comme Webtoon, dominées par les manhwas, utilisent un format vertical unique. Gardez ces détails en tête, et vous éviterez les erreurs de casting !

Un art qui a conquis le monde et nos bibliothèques

Le manga, né de la fusion entre les rouleaux illustrés emaki du XIIe siècle et l’héritage des estampes ukiyo-e, a parcouru un chemin extraordinaire. De l’innovation d’Osamu Tezuka post-guerre, inspiré par Disney, à la diversification des genres actuels – du shōnen héroïque au seinen adulte –, ce média s’est imposé comme une voix universelle.

Aujourd’hui, le manga transcende les frontières japonaises. En France, deuxième marché mondial, il représente 40% des bandes dessinées publiées en 2021. Des œuvres comme Akira de Katsuhiro Ōtomo ou Quartier lointain de Jirō Taniguchi ont joué un rôle de passeur culturel. Le premier, avec son esthétique cyberpunk (1988), et le second, récompensé à Angoulême en 2003, ont contribué à sa reconnaissance en Europe.

Le manga est bien plus qu’une simple bande dessinée. C’est une fenêtre ouverte sur la culture japonaise, un miroir de ses traditions, de ses angoisses et de ses rêves.

Sa force réside dans sa capacité à s’adapter et à inspirer. Les festivals comme Angoulême, désormais avec un pavillon asiatique, ou des films comme Ghost in the Shell illustrent cette influence. Même les langues s’en ressentent : le japonais est devenu la deuxième langue la plus traduite en France, largement grâce au manga.

Pour ma part, chaque lecture reste une découverte. Entre les expressions d’Astro Boy, les paysages de Taniguchi ou l’univers de One Piece, le manga raconte plus que des histoires. Il traverse les époques. Et si vous cherchez votre prochaine aventure, trouver votre prochaine pépite n’a jamais été aussi accessible.

Le manga, né des rouleaux anciens, est devenu une langue visuelle universelle. De Toba Sōjō à Tezuka, il captive par sa richesse. En France, deuxième marché mondial, il dépasse la BD pour incarner une culture à part entière. « Fenêtre sur le Japon, miroir de ses rêves et angoisses. » Prêt à plonger ? [Découvrez les incontournables](https://atsuatsu.fr/mangas-incontournables-moment/).

FAQ

Quelle est l’origine du mot « manga » et que signifie-t-il littéralement ?

Le mot « manga » provient de deux kanjis : 漫 (man), qui évoque l’idée de quelque chose de « fantaisiste », « exagéré » ou « sans but précis », et 画 (ga), qui signifie « dessin » ou « peinture ». À l’origine, cela donnait un sens plutôt déroutant pour notre époque : « dessin dérisoire » ou « esquisse spontanée ». Vous vous imaginez bien sûr que cette définition n’avait rien à voir avec l’art narratif complexe que nous connaissons aujourd’hui ! Comme le rappellent des analyses sur l’histoire de l’art japonais, cette notion a évolué pour devenir un pilier culturel, en s’adaptant aux époques et aux influences.

Le manga moderne a-t-il des racines dans l’art japonais ancien ?

Absolument ! Et c’est même passionnant à explorer. Remontons le temps ensemble : au XIIe siècle, les Chōjū-jinbutsu-giga, ces rouleaux illustrés avec des animaux anthropomorphes, posaient déjà les bases de la narration graphique. Des grenouilles se battant comme des samouraïs ou des lapins en pleine cérémonie bouddhique, le tout sans texte, juste des images. C’était une manière de railler les travers de la société, un peu comme le ferait une caricature politique. Ces œuvres, conservées au temple Kōzan-ji, sont souvent considérées comme les lointains ancêtres des mangas actuels. Pour notre part, c’est le genre de découverte qui donne le frisson : l’ADN du manga moderne y est déjà palpable !

Qui a réellement jeté les bases du manga moderne ?

Difficile de parler du manga contemporain sans évoquer Rakuten Kitazawa, surnommé le « père du manga ». Ses créations des années 1900, notamment Togosaku & Mokube’s Tokyo Trip, mélangeaient techniques occidentales (comme les bulles de dialogue) et structures narratives japonaises. Et pour cause : ce visionnaire avait étudié l’art occidental sous un australien, Frank A. Nankivell. Mais Rakuten n’a pas tout inventé seul ! Des artistes comme Charles Wirgman (le Britannique qui a introduit les bulles) ou Georges Bigot (le Français pionnier des séquences narratives) ont aussi marqué des points cruciaux. C’est un peu comme si chaque génération avait ajouté une case à l’histoire…

Pourquoi Osamu Tezuka est-il surnommé « le dieu du manga » ?

Parce que sans lui, le manga serait peut-être resté cantonné à des formats courts pour enfants. En 1947, sa série Shin Takarajima bouleversait le jeu en intégrant des techniques de montage cinématographique (gros plans, angles de caméra, décomposition du mouvement) inédites sur papier. Imaginez-vous, le temps d’une planche, suivre l’action comme dans un film de Kurosawa ! Ce n’est pas tout : son style graphique, avec ces fameux « grands yeux expressifs », a redéfini ce qui était perçu comme acceptable dans le média. Pour notre part, on aime cette phrase qui résume bien son apport : « Avec Osamu Tezuka, le manga n’est plus seulement une suite d’images, il devient un véritable langage cinématographique sur papier« .

Comment distinguer un manga d’un manhwa ou d’un manhua ?

Vous vous êtes déjà demandé pourquoi ce manhwa se lit de gauche à droite, contrairement à un manga ? Voilà la clé : le manga japonais se lit traditionnellement de droite à gauche, en noir et blanc, avec ces fameuses cases dynamiques. Le manhua chinois, lui, oscille entre les deux sens de lecture mais s’oriente de plus en plus vers la gauche pour les marchés internationaux, avec souvent des couleurs vives. Quant au manhwa coréen, il emprunte parfois le format « webtoon » (défilement vertical) et mise sur des histoires en couleur, comme Solo Leveling. Alors, une astuce simple ? Regardez la direction des cases et la palette chromatique : de droite à gauche + noir et blanc = manga. De gauche à droite + couleurs = manhwa. Entre les deux ? Peut-être un manhua moderne !